Etiquetas

Consuelo Gotay, Cuento juvenil, Edgardo Rodríguez Juliá, Editorial S/M, Gráfica puertorriqueña, Las Brujas, libro de artista

Portada de la versión de divulgación de «Las Brujas», publicada en formato de libro por S/M Editores, San Juan, Puerto Rico, 2014.

por Lilliana Ramos Collado, Ph.D.

«Una obra de arte es la suma de sus destrucciones.» Pablo Picasso

Es necesario comenzar diciendo lo evidente: Consuelo Gotay —una de nuestras más extraordinarias grabadoras— es también una de nuestras mejores lectoras literarias. Es fácil afirmarlo: aparte de una obra substancial centrada en las artes del grabado, su dedicación vital al “libro de artista” como expresión que reclama un espacio igualmente vital en nuestras artes se apuntala en más de 10 cuidadosos proyectos en los cuales obras de autores como Luis Palés Matos, Aimé Césaire, Pedro Mir, Lourdes Vázquez, Ángel Darío Carrero y Edgardo Rodríguez Juliá han conversado de tú a tú entre letra e imagen. Hoy presentamos ante ustedes el tomo Las Brujas, de la Editorial SM, que nos ofrece tenso diálogo entre un relato breve y siniestro de Edgardo Rodríguez Juliá dedicado a un lectorado juvenil, y los intrincados grabados de Gotay. Hay un elemento en común entre los escritores que atraen a Gotay: la riqueza en la descripción, la intensidad metafórica, la belleza de un lenguaje que nos tienta a mirar a la vez que a leer. La descripción es clave aquí, pues en ella la palabra se borra a sí misma al invitar al lector a abrir los ojos de la imaginación para andar el camino venturoso desde la idea convocada por la palabra, y la respuesta de ese ojo mental que a todo quiere ponerle forma y color.

Para Gotay, el reto es mayor pues, al concentrar su trabajo en el alto contraste en blanco y negro, y abrazando el diseño tipográfico para solventar la composición de cada página, ella literalmente evita “ilustrar” el texto. Gotay prefiere elaborar sus énfasis como contrapeso de los énfasis temáticos del texto de Rodríguez Julia, un cuento casi de terror, casi de misterio, casi de silencios y ciertamente casi de soledad. Relato y grabado quedan suspendidos en un mano-a-mano de fuerzas opuestas en precario equilibrio, y cada cual aporta lo suyo a la idea del misterio literario: la idea del arte, la del texto, la de los paisajes claustrofóbicos y los personajes extraños, las de los susurros en la densidad del bosque, la de la extraña permeabilidad entre la vida y la muerte. Debo señalar que hay diferencias substanciales entre el libro impreso y el libro de artista que fue su origen: los pliegos sueltos del libro de artista obligan al lector a mantener el orden del relato, algunas hojas de papel están dobladas de modo que abran como un tríptico —lo cual no ha sido posible hacer en el libro impreso—, y la opulencia de los amplios grabados de principio y final de la versión impresa a mano pasan a un formato más pequeño en la edición de S/M Editores… pero esos son sacrificios necesarios para que podamos llevar a casa este bello proyecto de imagen y palabra. Deseo aquí ir a aquello que permite una diáfana conversación entre los grabados de Gotay y el texto de Rodríguez Juliá: la maraña.

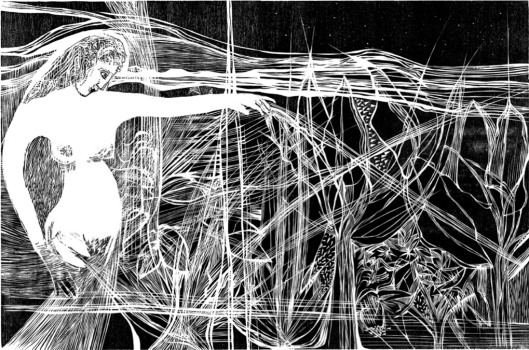

Es rasgo esencial del trabajo gráfico de Gotay el vaivén entre el trazo fino y a la vez nítido de sus cuchillas xilográficas. Hay una definición perfecta que conforma la forma y la exalta, siempre enriquecida de detalles. A la vez, esa imagen nítida se ve surcada por trazos erráticos cuyos vericuetos se oponen a aquella nitidez, como si esas imágenes perfectamente formadas se vieran sometidas al cuestionamiento de ese otro trazo indeterminado, cuyos principio y fin son difíciles de determinar y de explicar. En muchas de sus obras ese trazo da la impresión de ser el viento, o la tormenta, o el agua que erosiona las formas fijas y perfectas. Lo vemos en este libro desde su portada, donde se encuentran las letras del título: “Las Brujas”. Cada una de esas letras aparece rayada, casi mutilada, como pentimenti operados por la propia mano de la artista haciendo las veces de una fuerza mayor, arrepentida de la perfección, cuestionadora de su propia destreza. ¿Tachadura? ¿Vuelta a lo amorfo? ¿El arte avieso de las brujas? ¿Por qué esta vuelta de tuerca que nos revela siempre la maraña donde se suman, en los grabados de Gotay, lo formal y lo informe? De hecho: ¿por qué la maraña?

Varias ideas invaden mi mente. Primero: el bosque, tema central y ambientación privilegiada de este libro de artista. El relato de Rodríguez Julia ubica a sus dos brujas —la bruja blanca y la bruja negra— en un bosque húmedo en las riberas del Toa. El humedal produce una flora casi fantástica, olores del fermento de lo que, al ser tan fértil, busca su propia descomposición. En este bosque donde el ciclo de la vida funde creación y destrucción, fermento y alimento, vida y muerte, principio y fin, nada puede verse claro, y así lo consignan las descripciones de Rodríguez Juliá, que tienen su respuesta visual en los grabados de Gotay. El bosque es, por definición, la maraña.

Aparte del detalle de que el bosque no es protagonista de nuestras artes o de nuestra literatura —como si no tuviéramos bosque—, es importante meditar un poco sobre este lugar culturalmente negado en nuestra ciertamente boscosa isla. ¿Por qué pasamos por alto nuestro bosque? El bosque no es cualquier lugar: está famosamente reñido con la civilización, y por eso Martin Heidegger, en su hermoso ensayo “Construir habitar pensar”, nos propone que, para habitar la tierra pacíficamente, tenemos que comenzar haciendo un claro en el bosque. Ahí, en ese claro, a sabia distancia de los complejos caminos del bosque, habremos de construir nuestra casa. Por eso, los caballeros andantes buscan sus aventuras y su fama en el bosque, porque allí siempre se encuentra lo desconocido y es allí que lo monstruoso engendra su cría.

El bosque es oscuro, impreciso, sin sendero cierto. Su constante turgencia borra todo camino trazado por el ser humano. Nos sobrepasa, nos abruma. No hay peor terror que perderse en el bosque, y de ahí tantas cancioncillas y narraciones infantiles en las cuales la madre le mete miedo a su prole advirtiéndole contra entrar solos al bosque y perderse. El bosque puede tragarnos, y no dejaremos huella.

El bosque se relaciona con lo no roturado, con el mito de lo femenino natural y naturante, con el origen salvaje que hay que superar. Sus materias, una vez domesticadas, sirven para construir casas, represar las aguas, dar fruto y abrigo, y para ello la mano humana es esencial: para beneficiarnos del bosque, debemos destruirlo. Si hoy día clamamos por la protección de nuestros bosques emblemáticos —la Amazonia allá, el Yunque acá— eso no significa que hayamos perdido nuestro temor ancestral al bosque amorfo y amenazante.

En su Macbeth, Shakespeare coloca a sus brujas en el bosque: desde allí ensalman la estirpe del rey usurpador, y será, al final de la trama, el propio bosque el que venga a cobrar venganza. Un lector voraz como Edgardo Rodríguez Juliá ciertamente conoce la relación entre las brujas y el bosque, entre la mujer fatal ancestral y la tupida selva cercana a la ciudad pero siempre su antítesis minuciosa y contundente. Brujas y bosque se completan como metáfora: son la muerte en sus excesos, el detritus sin forma alguna, lo que renace en formas imprevisibles, el ruido sin origen preciso, la luz que se cuela sin saberse por dónde y desde dónde, la madera antes de la casa, y el agua antes de la sed. El bosque nos trae siempre el regalo del miedo al bosque.

¿Cómo dialoga Gotay con este relato de bosque? Como guardas al libro de artista nos da marañas y así, desde que nos asomamos a la hermosa caja que contiene los pliegos de este libro, estamos perdidos en el bosque. Sea la tormenta, sea una floresta estremecida por el vendaval, sea el laberinto de un recorrido por sus tramos y trampas, estas enmarañadas guardas nos dan la bienvenida y luego la despedida del libro. Para entrar al relato propiamente, debemos desdoblar una hoja en forma de puerta decorada a cada lado por sendas palmeras, que al abrir nos revelan la página de título. Siendo este libro de artista un objeto dentro de una hermosa caja verde como el bosque, abrimos primero la caja como quien descorre una densa cortina vegetal, luego la primera guarda, y luego separamos las palmeras para entrar al libro y leer su página titular.

En el libro de artista hecho a mano, las palmeras forman un tríptico con la página titular, y se abren a izquierda y derecha para darnos la bienvenida al texto.

Una vez dentro del laberíntico relato compuesto en tipografía de gran tamaño, nos topamos con la casa de la bruja Nina, a su vez colocada en el punto de fuga del follaje. La casa, perfectamente formada en estables líneas paralelas que culminan en una techumbre a dos aguas, se coloca a contrapelo de la caprichosa vegetación, tupida e impredecible. Es decir, aquí, contrario a la propuesta de habitación pacífica de Heidegger, no hay un claro en el bosque alrededor de la casa. Es como si esa casa fuera un accidente hincado en la naturaleza desatada, un elemento tumoral, mal sembrado ahí, en ese lugar que se resiste a toda civilización.

En el próximo grabado, la tormenta, personificada como un ángel poderoso y turbulento, se agacha sobre la bruja y la golpea con fuerza. Así se nos explica la invalidez de Nina, su vida obligada a arrastrarse por el suelo, pegada a los zumos de la tierra, barriendo el suelo con su propio cuerpo, como una larva pulcra y hacendosa. Esta mujer, antes hermosa, perdió a su crío en las fauces de la viruela, y el escritor describe, en una frase contundente, la descomposición de la criatura aún viva carcomida por las pústulas malolientes. Nina propicia además “parejas ganadoras”, cuyos cuerpos confunden su frente con su espalda, como si los humanos que entraran en el bosque se arriesgaran a sufrir deshumanizadoras metamorfosis. En el bosque nada es lo que era antes de entrar al bosque. Incluso el narrador del relato duda de su lugar, indeciso entre la vida y la muerte.

La imagen que produce Gotay del Divino Niño Jesús en un altar está también enmarañada, elevada sobre un pequeño bosque de plantas que le sirve de pedestal. La imagen del cuerpo del Divino, como las letras del título del libro, está estriada, contradicha su perfección por trazos aviesos, inesperados, como si también el Divino fuera presa de la maraña. La estremecedora imagen de la bruja Caína —la bruja mala y despótica— la presenta como árbitra del movimiento de las líneas, como si lanzara con fuerza el caos hacia las formas perfectas para malversarlas, para borrarles los bordes y el sentido. De sus ojos y de su sexo salen estos chorros de caos, que a su vez, dan forma a la flora del bosque. Es ella quien produce las malezas, los laberintos, las frondas, la oscuridad, la barbarie incivilizada de este lugar originario. Acaso sea esta bruja, cuyo poder atenta contra la forma, la persona secreta de la artista, pues artista y bruja son las provocadoras de marañas.

Al fin conocemos al narrador: un anciano muerto-vivo sellado tras una membrana gelatinosa, quizás una placenta aún humedecida por el líquido amniótico, quizás el pantano del humedal boscoso con sus aguas viscosas. Si es un hombre por nacer o un muerto en lenta transición hacia el detritus, lo cierto es que su narración está destinada a la misma viscosidad pues su línea narrativa sigue también la maraña del bosque: el relato va en zigzag, es caprichoso, y constantemente confunde principio y final. Las generaciones de los personajes se amogollan, se vuelven indistintas, y al final no sabemos quién es padre, quién es hijo, quien es muerto, quién es vivo. Así es la vida del bosque bajo el amparo de una virgen igualmente emborronada cuya talla tradicional se nos presenta ahora por sorpresa, pues sabemos que nada puede regimentar el espacio ininteligible del bosque.

Y pasada la última página, el bosque vuelve a cerrarse y sólo vemos maraña en la guarda final. Entonces cerramos la hermosa caja verde y dejamos atrás el bosque.

Bosque y maraña signan la obra de Consuelo Gotay. Y Huracán y maraña, y mar y maraña. Las formas son inestables, negociaciones cargadas de optimismo que Gotay se encarga de cuestionar con una destreza sabia y sorprendente. Lo hemos visto en el cuerpo extravagante de Filí Melé, en su libro de artista dedicado a “Puerta el tiempo en tres voces” de nuestro gran poeta Luis Palés Matos. Las descripciones que Palés hace de esta mujer escapada del trasfondo, su enjambre de abejas, su melena hirsuta, su cuerpo de mareas, casan bien con la manera en que Gotay va tallando en la madera su repertorio de antiformas. Así también es su libro de artista dedicado a «Los animales interiores» de Palés. Los cuerpos que Gotay esculpe y desdibuja sobre la plancha de madera tienen que ver con ese mundo suyo itinerante, variopinto y tentativo .

En la obra de Consuelo Gotay, construir y destruir son paradas de un mismo recorrido por el proceso del arte. Picasso así lo decía: “Una obra de arte es la suma de sus destrucciones”. La artista parece abrazar ese credo de estadios intermedios según el cual la confusión, la maraña, resuelven la realidad para declararla ambigua, confusa, siempre a punto de cobrar la forma o a punto de perderla. Si Paul Virilio tuviera la oportunidad de admirar la obra de Gotay quizás describiría su territorio como “inseguro”, como un tanteo de lo real que sólo rinde dudas y más dudas. Las brujas lo habitan, siendo ellas maestras del umbral entre lo vivo y lo muerto, lo formal y lo informe, el arte y la vida. Hay que ser valiente para estar siempre destruyendo lo construído, y transformando el detritus en forma, sin nunca decidirse, sin nunca detener el gesto dedicado a confundir las materias diversas de la palabra y de la imagen.

Presentación del libro de artista “Las Brujas”, de Consuelo Gotay para un relato juvenil de Edgardo Rodríguez Juliá. Festival de la Palabra, Arsenal de la Marina, 16 de octubre de 2014.